快报:“湖北标准”打造人社服务样板间

覆盖全民、城乡一体、均等可及、优质高效——

“湖北标准”打造人社服务样板间

日前,湖北谷城县劳动人事争议仲裁院工作人员带上资料,来到县经济开发区洞山寺村,开庭处理一起工伤待遇争议案。把“流动仲裁庭”开到群众家门口,以往调解仲裁办案过程中“群众往返奔波次数多、维权成本高”的突出问题迎刃而解。这次“微服务”背后,是湖北人社领域公共服务标准化的“大文章”。

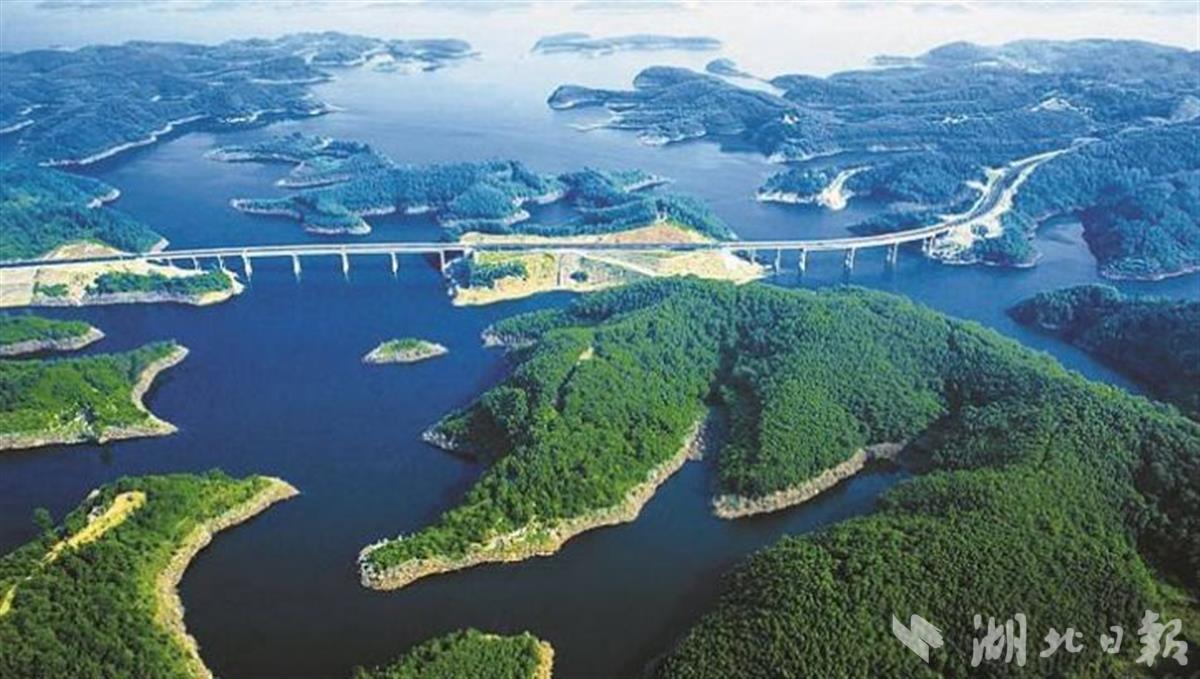

(资料图)

(资料图)

去年初,人社部将湖北省列为全国7个试点省份之一,组织开展人社领域基本公共服务标准化试点工作。一年来,湖北省人社部门对照国家标准和事项清单,有标采标、无标制标、缺标补标,在襄阳市、宜昌市、恩施市开展全领域试点,在省社会保险服务中心、省劳动就业中心、钟祥市、英山县开展单项试点,着力打造人社公共服务“样板间”,探索建立22项人社公共服务“湖北标准”,带动全省人社系统公共服务能力水平持续提升,群众对人社服务满意度、获得感不断增强。

省市县“一盘棋”合力推进

去年初,人社领域公共服务标准化试点启动后,省人社部门迅速筹建湖北省人社服务标准化技术委员会,7个试点单位构建“指挥部+专班”工作体系,明确时间表、路线图、任务表,省、市、县三级同步推进。

根据群众实际需求,设定试点范围,重点引导试点单位结合社保经办、资格认证、稳岗返还等高频服务事项,以及共享用工、劳动用工保障、零工市场等创新服务事项进行改革创新,采取免申即享、静默认证、一事联办等方式提升服务质效,做到标准试点与人社服务同步提升,标准创建与标准化队伍同步建设,标准试点与优化营商环境同步推进,打造高品质人社服务“样板间”。

在推进方式上,坚持边试点、边总结、边推广,在各地积极开展的标准申报中,优选群众满意度高、社会反响好、复制推广性强的项目,积极争创省级地方标准,截至去年底成功立项22项省级地方标准。对各地探索出的好做法,成熟一项、推广一项。

联合省标准化与质量研究院,通过实地调研、推进会、培训会等方式,对试点单位开展督促指导。51次实地调研,30次推进会、培训会,为多项人社领域公共服务的“湖北标准”搭建起四梁八柱。

“标准”开路塑造更规范服务

试点工作开展以来,襄阳人社部门着力健全完善标准体系,梳理基本公共服务标准516项,持续优化服务内容,申报并成功立项省级地方标准9项。

不断规范“就业大篷车”的服务内容和形式,立项《就业创业服务 第4部分:入乡进村服务规范》省级地方标准,推动面向乡村的就业创业服务活动在全市持续开展;按照“一网覆盖、多级联动、全域共享”服务模式,构建以市级总站、县级分站、乡级驿站纵向分布和零工之家信息网横向覆盖的零工服务标准体系,为全市劳动者灵活就业、“家门口”就业丰富了资源、增添了活力。

以人社政务服务“三权重构”(重构管理权、经办权和监督权)改革为基础,完善公共服务内容,推动人社标准化公共服务平台建设,实现人社公共服务“数据向上集中、服务向下延伸”。在各个人社服务大厅和服务网点,办事指南清晰可见,自助设备整齐排列,引导人员亲切热情,窗口办事有序快捷,群众赞不绝口。

持续规范高校毕业生就业见习服务,完成《就业创业服务第1部分:就业见习服务规范》地方标准立项申报,规范建立各类就业见习基地250家,累计提供就业见习岗位6000余个,服务见习人员2281人。

制定《流动仲裁庭工作规范》标准草案,顺应劳动者维权数字化发展趋势,构建执法标准,规范执法流程,开通掌上窗口,推出“智享维权”劳动监察执法监管标准化新模式,为劳动者提供24小时在线维权服务。

以“改革”入手提供更优服务

一年来,宜昌人社部门围绕试点工作系统谋划推进、深入改革创新、持续优化服务,初步构建起市县协同、标准齐全、样板鲜明的人社基本公共服务体系。

打破科室单位、办理层级业务壁垒,整合人员和职能,兼顾效率和统一,全面推行以“前台统一受理、后台分类经办、一个窗口出件”为主的综合窗口服务模式。按照“一事三册”的原则全面制定经办手册、服务手册、咨询手册,以标准化保障人员培训、业务经办规范化,推行通岗通审,66个高频服务事项窗口即办,35个事项实现跨省通办、宜荆荆都市圈通办,基本实现“一个窗口办所有事”“所有人办所有事”。

通过标准化建设,宜昌市人社服务窗口全面实施首问负责制、一次性告知制、告知承诺制、限时办结制,规范服务用语,开展服务礼仪培训,统一窗口人员服装;全面推行窗口作风负面清单,深化差评件专项整治,定期开展服务作风暗访,建立窗口服务“红黑榜”,实施窗口局长值班制,兜底办理人社服务“疑难杂症”,全面提升“23℃人社服务”质效。依托标准化试点建设,宜昌打造了就业服务、人才服务、社保服务、劳动维权等13个人社服务样板间;企业共享用工指导和服务规范、社区就业市场服务规范等8个服务事项成功申报立项省级标准,“航空附件装配工”职业技能国家标准经人社部批准试行。

关键词: